虎嗅注:Model 3 首批消費者用量產車出爐后,美國汽車媒體 The Drive 的主編 Alex Roy 便和車主 Daniel Zorrilla

一同創下了電動車跨洲駕駛新紀錄,在嚴寒天氣中馳騁 50 小時橫跨了美國。行程結束后,他用自己的親身體會為 Model 3 寫了一份詳盡的報告。

原文原載于 The Drive,原標題為Tesla Model 3: The First Serious Review,虎嗅編譯(有刪減)。

編譯丨成長的人生,發條橙子

50 小時 16 分,2860 英里(合 4602 公里),我駕著 Model 3

創下了電動車跨洲駕駛新紀錄。不過,這車既不是供媒體試駕,也不是供員工內購的。千真萬確,它就是千呼萬喚始出來的首批消費者用量產車(customer-owned

cars )之一,12月27日剛駛出弗里蒙特工廠大門。

我說那些看死了Model 3和特斯拉的人哪,你們就別指望拿這篇測評當佐證了。現在我就告訴你們:Model 3

很漂亮、很特異,也很光芒四射。雖然它也有槽點,但就好像“美人微瑕仍是美人”一樣,我是真喜歡這輛 Model 3。

跟我搭伙兒的司機是這輛 Model 3 的正經車主:建筑顧問丹·佐理拉。四天來他一直讓我敞開了開,真是太夠意思了。

廢話少說,來吧。

車主與 Model 3

價格

嘿,看見這5萬5的標價了嗎?跟官網上說的3萬5差得有點兒多吧。沒什么好奇怪的。3萬5只是標配版的價格,這輛Model 3

可是高配版,起碼續航里程能達到310英里(合498公里)。

值嗎?我認為值。因為配置才是硬道理。不信就拉個單子,把雪佛蘭的伏特、博爾特以及日產的聆風都排出來比一比,看它們價格多少、配置如何成嗎?別開玩笑了。

續航里程&充電

按照特斯拉的官方說法,Model 3 有75千瓦時電池能提供315英里的續航。但美國環保局認為這話說得太謙虛。我的看法跟環保局一樣。算起來Model

3 怎么也要比 Model S 輕1000磅,所以續航350

英里是完全可能的。我自然想知道它真正的極限,不過,既然說是跨洲駕駛了,那在半路上把電池耗干就純屬找死。

一路上我們用的都是特斯拉的超級充電站——如果用了別家的,光充電就會多耽誤10到20小時。經測試我們發現,在電量低于50%時Model

3充電速度最快;一旦充過了一半,速度就會陡然下降。此外,低于20°的氣溫也會給充電拖后腿,這是因為此時電池溫度已經過低,為“保障安全和最高續航里程”,Model

3 會自動降低充電速度。

出發前特意查了充電站網點

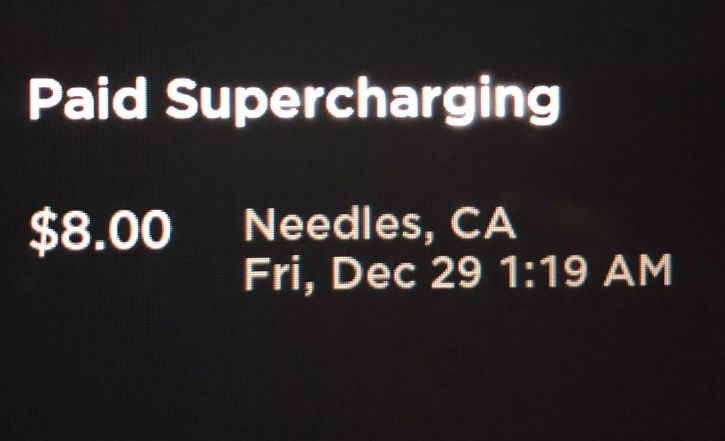

之前的電動車都能免費充電,但到了Model 3

這一代,車主們就得掏腰包了。一趟全國之旅下來,我們總共花了100.95美元的電錢。嗯,記得我上次創紀錄開的是寶馬M5,當時油費花了600美元,不過加油所用時間可比這次充電所用時間少多了。

所以結論是:特斯拉的超級充電站固然是同類產品中的佼佼者,但它仍需下大力氣提高充電速度,這樣才更有資本叫板燃油車。

某筆電費:8美元

這里我斗膽再提供個經驗之談(閣下旁邊沒人吧?)。話說夜間充電孤獨得很,再說要是碰上內急,要么得冒冷找廁所,要么就只能閃到變壓器后面……你懂的。所以,商機在此:特斯拉完全可以在充電站附近設立便利店。

外觀設計

Model

3很帥。雖然沒有模特那樣性感,但誰在乎呢?這是特斯拉呀,是它頭一個站出來定義自動駕駛之未來的呀,你愛買賬不買賬。不過,如果真就因為其前臉兒稍顯笨重就看不上

Model 3,我敢說你就錯過了自福特 T 型車問世后最重量級的車。至少就目前而言,舍它其誰?博爾特嗎?讓XX和XXX們再追幾年再說吧。

側面照

加速

坦白說,Model 3 在這方面表現還算 OK。百公里加速用時 5.1 到 5.6 秒。相形之下,寶馬3 系混動車的用時是 5.9 秒,340i

的用時則只有 4.6 秒。

很酷,都很酷。但是再酷也就是個虛頭巴腦的噱頭而已。沒人真在乎這點兒花里胡哨。不過如果你在乎,那就別買 Model 3 了,來輛 2015 款

Model S P90D 才是正經。這貨百公里加速只要2.6秒,快到能讓所有超跑冒煙。

操控體驗

很好,但未必多出彩。不過這對一輛重 3800 磅、重心極低的電動車而言,正是恰如其分的。相形之下,Model S

反倒要更遜一籌了——馬力雖大,但由于多了 1000 磅的重量,飆起來就是有些吃勁兒。

不要求全責備

除非與世隔絕,否則你不可能不知道:Model 3

一向吝于讓媒體“一親芳澤”。前年3月底它倒是在霍桑市的發布會上宣布了自己的誕生,但一切細節都捂得嚴嚴實實。眾所周知,首批車輛是交付給員工和馬斯克朋友們的。他們自己不會曝露

Model 3 的細節,但他們會欣然向記者敞開車門——后者自會捉刀描繪一番。由于產出的報道質量參差不齊,有專業媒體曾表示過鄙夷并向車主們毛遂自薦。

好像我啰嗦太多了。我的意思是:為什么要保密呢? Model 3 那么棒。

一個多月來我總共開過三輛 Model

3,頭兩輛都是特斯拉員工的,第三輛自然就是佐理拉那輛。目前我還不清楚二者之間有什么區別,過后自然要比較一番。至于有些人說,由于生產線還沒建好(可能壓根就沒有),頭批車都是手工打造的,這個,我也不清楚甚至不在乎是真是假。

當然我承認,那些細節控們糾纏不放的瑕疵的確存在,可我壓根就不認為,這就意為著其生產方式上隱藏著“深層缺陷”。

細節控們眼中的瑕疵

在長達50多個小時的行程中,特斯拉出過一次差錯:在頭20分鐘行程內,一個安全氣囊警示燈亮了三次,隨后徹底歇菜,再也沒亮過。

特斯拉的可靠性曾一度讓人擔心。但現在《消費者報告》的數據卻表明,它的安全性已超過了業內平均水平。此外該報告還預測說:Model 3

的安全性將至少與平均線持平。不過消費者們顯然不太在乎特斯拉在安全性上的得分高低。因為盡管不時曝出事故,但2016、2017連續兩年,特斯拉都在全美車主滿意度排行榜上排名第一,連保時捷都甘拜下風。

而我則另有一番發現。我發現在4600公里的旅程中,盡管攀高走低、路況變換且時有雨雪冰雹,但 Model 3 一點異響都沒發出。

很驚艷。

而我唯一的不滿就在于:不管坐在哪一邊,都有冷風從前車門的某道縫隙鉆進來,直撲人雙腿。這種感受在氣溫極低時尤為明顯(當然了,最近我們可不都是在寒風中風馳電掣么?)。佐理拉的感受沒我那么強烈,但那是因為他穿了三條褲子,我只穿了兩條。后來我花10美元買了條毯子,問題才解決了。

我將這一發現反饋給了特斯拉。他們說會調查的。

接下來我們說說觸控鍵。Model 3 已將 90%

的內部觸控鍵都集中到了那個15英寸的大觸控屏上。下剩的,包括車窗開關鍵、轉向信號開關、喇叭、雨刷器的部分控制鍵以及方向盤上的一對滾輪等還都在老地方,沒有挪移。從質量上這些功能鍵還無法比肩奧迪,但也很好使了。

無鑰匙解鎖

又一逼格在此。Model 3 不提供傳統車鑰匙,只提供App

和兩枚具無線射頻識別功能的、信用卡大小的卡式鑰匙。所以打開方式有兩種:一、將鑰匙貼在車身B柱上;二、 App 藍牙解鎖。

說實在的,我是拎著傳統鑰匙長大的。我喜歡金屬的厚重和 Logo

帶來的儀式感。但我也欣賞這種手機+鑰匙的組合,如果這代表了未來,那就順其自然吧(注:特斯拉客服已特意致電,稱若鑰匙丟失,則每枚鑰匙的更換價為5美元,且首次更換免費)。

卡式鑰匙

內部舒適度

很好。雖說仍不能比肩同等價位的奧迪,但至少那座椅是真耐折騰。行程中我有時就窩在乘客座椅上,睡得像個嬰兒,醒來后卻無任何不適。即使是50個小時過后,座椅也還是那么熨帖。

空間是出奇的足。我身高六英尺(約合1米82),卻坐得舒舒服服。車頂很高,頭上空間比 Model S 要大,就算戴個高帽你也能俯仰自由。

存儲

這一點同樣優于Model S。除了兩側車門上都附有置物袋外,觸控屏下還有個小巧可愛的置物架,能供兩部手機并排充電。Model 3

的后備箱存儲空間為15立方英尺(約合28.31升),僅為 Model S 的一半,但因后座可以折疊,所以塞下一個充滿氣的雙人床墊也不成問題。

夠大吧?

音響設備

非常棒,比預期的好很多。大多數人認為在車里,重低音+多模式+多處理器+多揚聲器=良好的聽覺體驗,但是錯了。別被愚弄了。我是做音響生意的,我知道自己在說什么。電動車本身的噪音就比燃油車低不少,因此低音量也能聽得很真切。據說馬斯克本人平時也聽音樂?嗯,Model

3 證明了這一點。

不期而至的風聲,錦上添花。

內部設計

Model 3 是工業設計的一次勝利。別理那些唱反調的,也別理外行和女人們,他們給不出什么見地(譯者注:是嗎?)。不夸張地說,Model 3

已力壓沃爾沃,給出了汽車史上最純正的北歐設計。置身其中我只感覺:哇哦,終于從凸凸點點的老式儀表盤中解脫出來了。

這不是說我本人反對傳統儀表盤,而是說我反對任何一種過于復雜的設計。最好的迭代總是最簡約的。而傳統汽車制造商們在向數字化控制過渡的過程中,恰恰在這一點上搞砸了。

最后,我很喜歡15英寸觸控屏的大小、設計和擺放位置。而且它是那么牢靠,好像得用大錘才能夯下來。相形之下,奔馳的工程師們真該為自己感到臉紅。G-Wagon售價20多萬美元,但顯示屏卻很寒磣,似乎就是用三手樂高積木搭成的,手一撥拉就要散架似的。

15英寸觸控屏

導航/GPS

太棒了。搭配卓越的語音控制功能,真該把其他制造商羞哭。

UI?很遺憾,我要吐槽

Model S和X

的一大亮點就在于:它的儀表盤與觸控屏是分開的,且位置布局比較合理。提供車速、電量等關鍵信息的儀表盤始終置于司機眼皮底下,而觸控屏則近在手旁。加上置于方向盤左端的定速巡航控制桿,這三者的緊湊結合,讓自動駕駛輔助系統(Autopilot)多了幾分安全性。

三者各司其職又緊湊結合

但是,Model

3卻把這個優點摒棄了——顯示車輛關鍵信息的儀表盤離開了司機的三寸目光,與觸控屏合體了。我完全相信,有朝一日,我們的車不需要再“知會”司機,自己就能完全掌控自己,但那得等到“完全自動駕駛”實現的那天呀。現在

Model 3離這一步還遠得很呢。

儀表盤與觸控屏合體,控制桿也挪到了方向盤右端

其他不適

如今定速巡航控制桿已經挪到方向盤右側了,功能也縮減了一半(另一半要通過觸控屏實現)。操控起來叫人感覺不便與……廉價。我只能認為這是一種成本削減。

在 Model S 和 Model X 中,只要上下撥動控制桿就可調控自駕的速度。但到了 Model

3,速控功能卻被轉移到了觸控屏上,而且你還得通過左右滑動而不是上下滑動來調整速度。而且,哪怕是只想調速10邁20邁,都得滑好幾下才能實現。當然了,如果覺得麻煩,你還能踩下剎車以關閉自動駕駛輔助系統,然后再調整到所需速度。但很明顯,這是個笨辦法。

眾所周知,如果司機的手離開方向盤太久,特斯拉就會發出視聽信號來警示司機。Model 3

當然保留了這一功能,但遺憾的是,警示燈被挪到了觸控屏的左上角上。盡管還是很容易捕捉到,但還是增加了些許安全隱患。在50小時的行程中,我不記得自己多少次錯過了首次藍燈警示,每次都需要佐理拉的及時提醒。

最后,Model 3的觸控屏有時在白天反光過強,很難看清楚。

好在特斯拉有空中升級(OTA)

在寫此文時,特斯拉發布了一個空中升級,承諾自動感應雨刷功能將很快交付。這有什么必要嗎?有的。因為 Model 3

將雨刷控制功能也轉移到了觸控屏上。唉。

如果 Model 3不是出自特斯拉、無法實現空中升級的話,僅這一項設計欠缺就足以讓特斯拉將其召回。所以,謝天謝地 OTA。

我的建議

如果 Model 3 之前不是那么吝于向媒體敞懷,或者甚至說,它能在量產前與媒體親密接觸的話,說不定其問題早就解決了。

建議特斯拉盡快采取以下措施,以保障 Model 3 車主們的權益:

將巡航跟隨距離控制功能(Cruise follow distance control)移至方向盤的左側滾輪按鈕上;

將巡航速度控制功能移至方向盤的右側滾輪按鈕上;

將觸控屏上車況的顯示比例放大兩倍;

將觸控屏上的脫手警示燈放大兩倍;

司機首次脫手時便拉響聲音警報警示;

將脫手警示的聲音放大兩倍

總結:

無論怎樣,我都無意掩飾自己對 Model 3 的喜愛,它無疑是乘用車史上一個奇妙而獨特的里程碑。如果你想馬上入手一款車,那 Model 3

絕對是獨一無二的選擇。就我個人而言,要是我不在紐約而 Model 3 的 UI 又升級了的話,我也巴不得來一輛。55000

美元的售價在我看來是非常劃算了,要知道,這可不不僅僅是一輛車,它更是藝術品,是照進現實的概念車,甚至比Model S更具啟示性、更有意義。